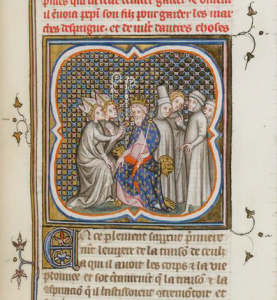

Foto: Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ms. lat. 266, f. 1r: Evangeliario di Tours, realizzato tra 849 e 851, con l’immagine dell’imperatore Lotario nel folium di apertura.

(segue dal numero dell’11 settembre 2025)

“A Ivrea provveda personalmente il vescovo” (in Eporegia ipse episcopus hoc per se faciat). Così stabilisce Lotario, nipote di Carlo Magno e re d’Italia, nel Capitolare Olonense del Maggio 825, a proposito dell’organizzazione delle scuole pubbliche, dipendenti dall’amministrazione imperiale. Il documento di Corteleona (in provincia di Pavia), redatto esattamente milleduecento anni fa, è celebre per essere l’unico procedimento amministrativo relativo all’istruzione pubblica sul territorio italico tra la tarda antichità e l’anno mille.

È ancor più famoso tra gli studiosi di storia dell’università medievale, giacché il primo provvedimento in esso contenuto riguarda Pavia, alla cui scuola dovranno confluire anche gli studenti provenienti da Milano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, Genova, Asti e Como (per riprendere l’elenco dei centri secondo il dettato carolingio): un territorio amplissimo, affidato a un maestro d’eccezione come l’irlandese Dungal.

Questa disposizione è generalmente considerata come il remoto atto di fondazione dell’Università di Pavia (non a caso, il 19 e 20 Maggio di quest’anno si è tenuto al Collegio Ghislieri il congresso internazionale “Il Capitolare di Lotario e l’Università di Pavia 825-1925-2025. Storia e invenzione di una tradizione” e in quell’occasione si è anche inaugurata l’esposizione “Alle origini dell’Università di Pavia. Storia, miti, storia dei miti”, aperta fino al 19 Dicembre prossimo.

Oltre alla sede scolastica pavese il Capitolare Olonense ne stabilisce altre otto, senza più menzionare alcuna personalità intellettuale che le guidi; si tratta di Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vincenza e Forlì, ma la seconda dell’elenco è appunto Ivrea, sorretta dal magistero del suo vescovo.

Non è possibile stabilire con certezza l’identità del presule eporediese all’altezza dell’825, ma non è questa la questione storica più importante che il documento suscita. Piuttosto, la menzione “istituzionale” dell’episcopus fa intendere che l’amministrazione carolingia del regno d’Italia avesse individuato in questa figura il suo interlocutore più affidabile sul territorio di Ivrea, al punto da concedergli il privilegio di essere sede di una scuola imperiale.

Alcuni dei nove centri dell’elenco spiccano per qualche caratteristica speciale: soltanto nel caso di Pavia si precisa il nome di un professore di riferimento; per tutti si dice da quali altre città proverranno gli studenti, con l’eccezione di Ivrea: Eporegia costituisce sede scolastica e territorio di provenienza al tempo stesso, separandosi dai centri più vicini (Torino è sede che raccoglie anche gli scolari di Ventimiglia, Albenga, Vado e Alba; Vercelli, al pari delle altre città piemontesi presenti nel Capitolare, deve afferire a Pavia).

L’area geografica riservata a Ivrea è pertanto limitata (ragionando in termini geografici attuali, si può ipotizzare che gli studenti provenissero dal Canavese, dalla Valle d’Aosta, forse anche dalle valli di Lanzo); ma quel che conta è il riconoscimento della sua autonomia, per di più in seconda posizione, subito dopo Pavia.

Per comprendere appieno l’importanza del documento è necessario ricostruire il contesto in cui Lotario promulga le sue leggi. Nel Maggio dell’825 il re fa redigere tre serie di ordinanze (i capitolari, appunto, che si chiamano così perché risultano dalla successione di singole deliberazioni, i capita): le prime due sono relative ai vescovi, alle loro prerogative, alla possibilità di cooperare con i conti, alla necessità di restaurare le antiche pievi delle diocesi; la terza è invece dedicata agli uomini liberi e ai loro doveri militari.

Nel preambolo della disposizione n. 6 del primo Capitolare, Lotario spiega l’obbiettivo del provvedimento sulla base di una preoccupante motivazione: “Riguardo invece all’insegnamento (doctrina), che è completamente scomparso dappertutto (cunctis in locis est funditus extincta) per l’eccessiva incuria e pigrizia di alcuni dei responsabili, abbiamo deciso che tutti dovranno osservare quanto stabilito, ovvero che coloro che sono stati nominati dalla nostra decisione a insegnare in determinate sedi lo facciano con il massimo impegno, per trarre profitto dall’incarico scolastico concentrandosi sull’insegnamento (doctrina), come richiede l’attuale urgenza (sicut praesens exposcit necessitas)”.

L’affermazione iniziale allude a una tradizione didattica del territorio italico che nel tempo è decaduta fino a scomparire del tutto. Una così esplicita formulazione fa intendere come il progetto di riforma culturale voluto da Carlo Magno, almeno nelle terre dell’ex regno longobardo, fosse fallito, a seguito di precise responsabilità. Chi sono i quidam praepositi, “alguni delegati”, la cui incuria atque ignavia ha distrutto la tradizione didattica in Italia? È verosimile che la polemica accusa sia rivolta all’anteriore fiduciario dell’imperatore e ai suoi collaboratori (probabilmente alcuni vescovi che avevano appoggiato la riforma di Benedetto d’Aniane).

In precedenza Carlo Magno aveva affidato l’Italia, non secondo il diritto ereditario, bensì con un motu proprio, al nipote Bernardo, figlio di Pipino (uno dei fratelli di Ludovico). Ma nell’817, ossia tre anni dopo la morte di Carlo Magno, i maggiorenti dell’impero impegnati a controllare l’operato di Ludovico provocarono un dissidio tra zio e nipote. In seguito alla promulgazione di leggi che escludevano qualunque sua aspirazione a ereditare il trono, Bernardo fu praticamente indotto a ribellarsi contro Ludovico.

Ovviamente questa insurrezione delle roccaforti italiche si concluse con la sconfitta, cattura e poi condanna all’accecamento di Bernardo (violenza che ne provocò quasi subito la morte. Il fatto, negli anni successivi, avrebbe provocato acuto rimorso e forti angosce nella coscienza del tormentato imperatore). Nelle funzioni governative sull’Italia, ossia sui territori dell’antico regno longobardo, a Bernardo era subentrato Lotario, il figlio più potente di Ludovico, candidato (forse non unico, in quegli anni) a ereditare il titolo imperiale.

Nell’823 Lotario tenne nelle sue mani presso il fonte battesimale il neonato Carlo, figlio di Ludovico e della sua seconda sposa Giuditta; lo storico Nitardo informa che proprio Lotario dovette giurare solennemente di ergersi a protettore di Carlo, in particolare “per quanto concernesse quei territori che il padre dovesse assegnargli”. Effettivamente, Carlo (che poi sarebbe stato soprannominato il Calvo) avrebbe tratto beneficio, con Lotario e con l’altro fratello Ludovico, della perniciosa spartizione dell’impero carolingio in tre grandi aree: il regno franco, le terre germaniche e, naturalmente, l’Italia, dopo la morte di Ludovico il Pio.

Nella sua Istoria dell’antica città di Ivrea, scritta verso la fine del Settecento, padre Giovanni Benvenuti ricorda il Capitolare Olonense e ne traduce con una certa libertà la prescrizione relativa al territorio eporediese: “In Ivrea lo stesso Vescovo insegnerà le lettere” (ed. Ivrea 1976, p. 151). Pur nell’impossibilità di datare con precisione il documento, Benvenuti tentò di associarlo a un personaggio della cronotassi dei vescovi della diocesi, con un commento di genuino (e forse un po’ ingenuo) entusiasmo: “Era dunque ben fortunata in questi infelici tempi la nostra patria, che a preferenza di tante altre città prive di maestri, aveva per precettore lo stesso Vescovo, che probabilmente era Enrico I, quale morì circa l’anno 843”.

(continua)