I primi del XVIII secolo videro una nuova, enorme guerra che sconvolse gran parte d’Europa non risparmiando nemmeno i nostri territori dell’allora ducato di Savoia. Era morto senza eredi nel novembre 1700 l’ultimo re di Spagna della casa d’Asburgo, Carlo II che aveva indicato come successore Filippo d’Angiò suo pronipote e cugino, nonché nipote di Luigi XIV di Francia, a condizione di non unirsi con altre corone europee. Ma gli Asburgo, casa regnante in Austria e imperatori del Sacro Romano impero. rivendicavano il diritto di successione. Il rischio di vedere i Borbone sui troni di Spagna e Francia in un’unica grande monarchia, allarmò la Gran Bretagna che avrebbe potuto assistere alla caduta delle colonie spagnole d’oltreoceano in mano francese. Le pretese di successione dei reali di Portogallo e del duca di Savoia per via dei legami di parentela con la corona spagnola, non vennero prese in considerazione dalle potenze europee.

Per restare da queste parti, diciamo subito che dopo aver subito una frustrante alleanza con i francesi nella prima fase del conflitto, la scarsa volontà del duca Vittorio Amedeo II di proseguire la lotta contro gli Imperiali portò al disarmo delle truppe del Duca di Savoia a San Benedetto Po il 27 settembre 1703. Il maresciallo dell’armata francese Duca di Vendôme aveva occupato i territori italiani a nord di Riva in Tirolo per congiungersi con gli alleati bavaresi e marciare su Vienna, ma con l’abbandono sabaudo, non avendo più una retroguardia alleata, Vendôme invase il Piemonte con l’intento di annetterlo alla corona di Francia. Un corpo francese agli ordini di Louis d’Aubusson de La Feuillade aveva preso la piazzaforte di Susa ed occupato Pinerolo.

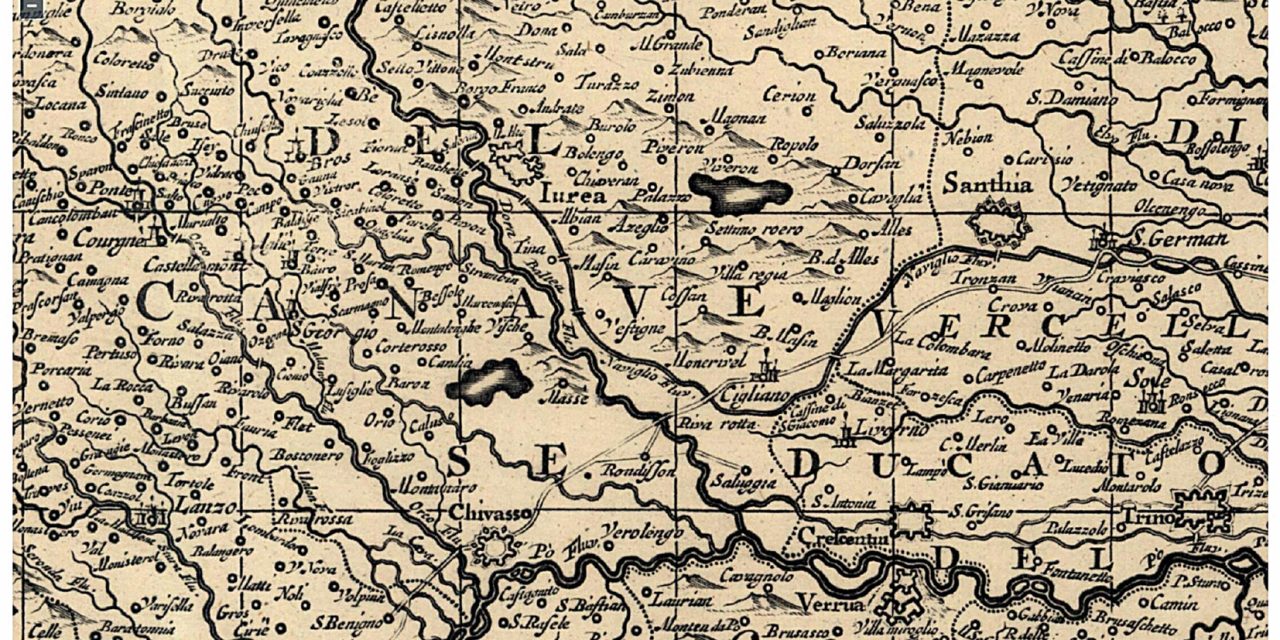

Le truppe del Vendôme acquartierate a Casale avevano raggiunto la forza di 30-39.000 uomini. A Crescentino si erano radunate le forze imperiali e piemontesi che arrivavano a contare appena 23.600 uomini e Vittorio Amedeo II si trasferì in mezzo ai soldati per i successivi due anni. Parigi ordinò si prendesse Vercelli che, assediata il 5 giugno, capitolò il 20 luglio 1704. Se la Dora Baltea divenne a nord del Po la linea di difesa naturale della capitale torinese, il “Ponte Vecchio” di Ivrea rappresentava un punto solido di attraversamento di quel fiume e il duca volle far fortificare e trincerare gli accessi della sponda destra del fiume. I guadi erano rappresentati dai traghetti (vedi Risveglio 13 luglio 2023) e di questi lavori sui 17 punti di guado del fiume da Ivrea a Crescentino (i ponti non esistevano ancora), presso l’Archivio di Stato di Torino è conservata una Memoire des gues de la Doire Baltea depuis son constant jusqu’a l’endroit de Borgomasimo ou l’onacoupé la Naviglio.

Sul retro dell’ultimo foglio è appuntato: Note des guais de la Doire Baltea reconnù au comencem: de la Campagne du 1705 ossia “Memoria dei guadi della Dora Baltea dalla sua confluenza fino al luogo di Borgomasino dove il Naviglio la interseca”. (sul retro: “Nota dai guadi della Dora Baltea riconosciuti all’inizio: dalla Campagna del 1705”). Ivrea venne assediata il 28 agosto e cadde il 16 settembre e il “Ponte Vecchio” venne fatto saltare in aria il 18 per non farlo cadere in mano francese (vedi Risveglio 6/8/2020).

Alla confluenza della Dora Baltea con il Po a Crescentino, le operazioni di assedio alla fortezza di Verrua (oggi Verrua Savoia) iniziarono il 14 ottobre 1704 e l’assedio sarebbe durato circa sei mesi con la resa del 9 aprile 1705, dopo che i difensori avevano respinto tutti gli attacchi nonostante la mancanza di rifornimenti.

Nel frattempo la situazione dei guadi, punti cruciali da cui poteva entrare in Canavese l’armata francese, fu trascritta nei primi mesi del 1705 da un ufficiale anonimo che l’aveva inviata a Vittorio Amedeo II, prima dell’investimento francese della piazzaforte di Chivasso, assedio che iniziò il 16 giugno 1705 e si concluse con la resa austro-piemontese del 29 luglio 1705: al Porto di Sant’Anna, nel territorio di Rondissone, ci sono due guadi: il primo molto vicino alla confluenza (della Dora Baltea nel Po, n.d.r.), e il secondo a un quarto di miglio di distanza. Al primo, ho fatto tre trincee e ho piantato pali; al secondo, ho costruito una diga che unisce i due rami che il fiume forma in questo punto, e questo rende l’attraversamento impraticabile.

3° Guado, nel territorio di Saluggia, dove si trovano le proprietà della Commenda del Signor Cavalier Solaro, è molto difficile, e lì ho fatto solo una trincea di 80 passi.

4° Guado al Porto di Saluggia, dove possono passare due squadroni affiancati; ho piantato pali ovunque e ho fatto una trincea di 400 passi.

6° Guado al Molinazzo fini di Rondissone, dove ci sono proprietà appartenenti al Conte di Verrua. È forte, grande e ho fatto un trinceramento di 180 passi, piantato pali e rinforzato le rive scoscese, dove ho potuto… in questo luogo c’è il ruscello Verolengo, dove le rive sono difficili e il luogo è profondo.

6° (qui è ripetuto per errore il numero, n.d.r.) Guado al Giarone, stesso territorio: mezza squadra può passare affiancata, con un trinceramento di 180 passi e pali.

7° Guado a destra del porto di Rivarotta, territorio di Mazzè al Giarmarin, molto difficile: un trinceramento di 170 passi.

8° Guado oltre il porto di Giarmarin, molto ampio e comodo, con trinceramento di 250 passi e pali.

9° Guado a mezzo miglio di distanza alla Ficca (chiusa, diga, n.d.r.) della Bialera del Prez, questa è la più grande di tutte, e durante l’inverno è quasi priva di acqua. Ha un trinceramento di 280 passi che si collega alla terraferma della Bialera, che corre lungo la riva e può servire da difesa. Sono stati costruiti tre tipi di dighe che uniscono l’acqua che scorre in diversi punti, e si spera che questo renda il passaggio impraticabile.

10° Guado a mezzo miglio di distanza presso il Canale de la Ressia, trincerato di 110 passi e pali. Questo luogo è difficile e difeso anche dalla riva del fiume Bialera.

11° Guado a mezzo miglio di distanza presso il mulino di Zian (Cigliano), trincerato di 100 passi, rive scoscese e terreno circostante.

12° Guado a 50 passi dal Naviglio fino alla Ficca, che si trova in mezzo all’acqua. Vi si accede tramite un ampio guado, ma poi bisogna attraversarla. In questo punto, ho fatto piantare dei pali sul bordo. Lì c’è il luogo della Bialera, interamente rivestito di legno, che è ben difeso, e ho anche costruito una traversa attraverso il granaio. Comunque la Bialera è un po’ più lontana.

13° Guado a 80 passi dai mulini di Mazzè, ma questi sono in rilievo.

14° Guado del mulino di Vische, molto ampio e piuttosto comodo, dato che le rive sono costituite solo da una semplice cava di ghiaia, con un trinceramento di 200 passi e pali.

15° Guado mezzo miglio più avanti, più ampio e comodo, con un trinceramento di 250 passi e pali.

16° Guado a 100 passi di distanza, uguale all’altro, con un trinceramento di 100 passi e pali.

I guadi non furono utilizzati dall’armata francese e dall’altro versante si registrò la caduta della contea di Nizza in mano francese nell’aprile del 1705. Caduta Chivasso, Vittorio Amedeo II si ritirò a Torino per l’ultima difesa e La Feuillade si presentò davanti a Torino in agosto ma il Re Sole ordinò il rinvio dell’investimento di un anno. Il 13 maggio iniziarono gli imponenti lavori d’assedio della capitale che terminarono con il disastro dell’armata francese nella battaglia di Torino del 7 settembre 1706.