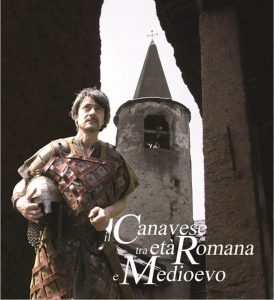

Foto: Rocca arduinica di Sparone, all’imbocco della valle di Locana

Negli anni 568-570 le fare dei Longobardi, ai quali erano aggregati gruppi di Turingi, Bulgari, Sassoni, Eruli e Gepidi, invasero la pianura padana e si spinsero lungo la penisola fino alla Campania. Oltre a espugnare le città e a impossessarsi dei latifondi, si insediarono sulle alture e in altre località strategiche. I capi principali diventarono “duchi” (lat. dux, capo, condottiero) dei territori occupati, il cui compito era, soprattutto, quello di completarne la conquista e il controllo.

I ducati godevano di una marcata autonomia rispetto al potere centrale del re, che risiedeva a Pavia. Col tempo però i sovrani consolidarono la loro autorità: da insieme di comandi militari il regno longobardo diventò, con Autari, un vero e proprio stato; Rotari codificò le leggi longobarde, armonizzandole con il diritto romano (editto di Rotari); Agilulfo contrastò i Bizantini ed estese il suo dominio alla Longo-bardia minor. Nel Piemonte sorsero i ducati di Torino, Asti e Ivrea, ai quali va aggiunto quello di San Giulio, sul lago d’Orta.

I ducati subalpini dovevano arginare la minaccia dei Franchi. Nel 590 Agilulfo, duca di Torino, sposò la vedova del re Autari, Teodolinda, e l’anno seguente divenne re dei Longobardi. Alla morte di Agilulfo, Teodolinda assunse la reggenza del regno in nome del figlio minorenne e continuò a promuovere la conversione al cattolicesimo dei Longobardi, che in gran parte erano ariani. Si avvalse per questo della collaborazione del monaco irlandese Colombano, fondatore del monastero di Bobbio.

Numerose sono le tracce lasciate dai Longobardi nel Canavese. Sono longobardi i toponimi “corte (curtis)”, nel senso di latifondo, “sala”, casa padronale con annessi edifici rurali (cfr. Sale di Canischio, Sale Castelnuovo); “braida”, nel senso di “terra coltivata”, frequente intorno a Castellamonte. Erede della villa romana, la curtis è un insieme di abitazioni rurali e relativi terreni, dipendenti dal caput curtis, dove il signore esercita il suo potere amministrativo e giudiziario.

Un diploma di Berengario II nomina la curtem Canavese cum castrum quod dicitur Riparupta. La curtis Orgi di altri documenti potrebbe essere la medesima. La curtis regia è stata identificata con l’attuale Cortereggio, nei pressi di San Giusto Canavese. Insediamenti longobardi sono stati individuati a Borgomasino, a Borgo d’Ale, a Verolengo e a Fiorano, vicino a Ivrea.

Sono longobardi diversi toponimi, come Verolengo, Grimaldengo, nel territorio di Vialfrè, e Luvinengo, presso Borgiallo. A Borgomasino, detto “Castrum Bulgari” nei documenti altomedievali, il nucleo attorno all’antica parrocchiale si chiama ancor oggi Sale. In regione Cantarana è stata scoperta una estesa necropoli longobarda di oltre 90 tombe con ricchi corredi.

Anche le tombe di guerrieri longobardi scoperte a Borgo d’Ale conservavano un ricco corredo. In Borgo d’Ale confluirono, nel secolo XIII, quattro villaggi, tra i quali l’antico insediamento longobardo di Clivolo. Ne sopravvive la chiesa dedicata a San Michele. Il più celebre tra gli insediamenti longobardi d’altura è quello di Belmonte, località già occupata tra l’età del Bronzo finale e l’età del Ferro.

La cortina muraria del castrum longobardo presenta tre momenti costruttivi. Le case, di forma quadrangolare, erano fatte di pietra, con pali di legno a sostegno della copertura. Gli archeologi vi hanno ritrovato una fucina e una fonderia, manufatti metallici, utensili da miniera, due umboni di scudo, la punta di una spatha, un bacile in bronzo, una fibula a forma di croce sormontata da una colomba. Al centro del castrum era un edificio quadrangolare di dimensioni ragguardevoli.

Nel settore meridionale è stato scoperto un edificio più complesso, ma di epoca anteriore. I longobardi erano presenti anche nella valle del Gallenca, alle spalle di Belmonte, come rivelano i toponimi Sale, Sala, Lombarnèr, e nel primo tratto della valle del-l’Orco: Sala, Bardoney, Ribordone, ecc. Altra fortificazione dei longobardi poteva essere quella che diventò la rocca arduinica di Sparone, all’imbocco della valle di Locana.

Oltre al Castrum Longo-bardorum, sono probabilmente di origine longobarda i castelli di Rivarossa e di Front sulle pendici della Vauda. I resti del poderoso muro a secco che gira intorno al lago di Viverone, tra la Serra d’Ivrea e la Dora, dovrebbero appartenere al Vallo longobardo, costruito allo scopo di opporsi a un’eventuale calata dei Franchi attraverso la valle di Aosta; ma è possibile che esso risalga al tempo dei Romani. Nel 630 anche Ivrea, dopo Torino e Asti, diventò sede di un ducato, il cui territorio comprendeva le diocesi di Ivrea e Vercelli.

Nel Liber Pontificalis (memoria ufficiale dei vescovi di Roma) è nominato un duca di Ivrea, Tunnone, inviato da papa Adriano I nel 772 presso Desiderio, re dei Longobardi, che due anni dopo dovrà arrendersi a Carlo Magno. L’unico vescovo di Ivrea del periodo longobardo di cui si abbia notizia è un altro Desiderio, che figura tra i vescovi della provincia di Milano presenti al sinodo di Roma del 680. A lui è dedicato il più antico codice dello scriptorium eporediese, contenente la Regula pastoralis di Gregorio Magno. La chiesa di Ivrea continuò in età longobarda la sua missione evangelizzatrice.

Lo si arguisce dai Capitula eporediensia, disposizioni emanate dal vescovo Giuseppe a metà del secolo IX. In essi si riflette un’organizzazione della cura pastorale che “conserva l’arcaico ordinamento del clero itinerante” (Aldo A. Settia, L’alto medioevo, in Storia della Chiesa di Ivrea, I, p. 105). In altri termini, non è ancora nato il sistema delle chiese plebane con le loro succursali; la parrochia è affidata a un gruppo di presbiteri, che abitano presso la chiesa insieme a un archipresbiter.

A differenza di altre parti del Piemonte, nel Canavese non si hanno ancora comunità monastiche, peraltro favorite dai re longobardi; vedi San Dalmazzo di Pedona, S. Costanzo de canneto e San Pietro di Pagno. Ci si può tuttavia chiedere se i due San Colombano, nella valle del Gallenca e nel territorio di Lusigliè, non conservino il ricordo di una presenza dei monaci di Bobbio. All’età longobarda risalirebbe il primo cenobio fondato a Lucedio, poco oltre la Dora Baltea, e intitolato in origine a San Michele.

Il culto dell’arcangelo Michele è caratteristico dei Longobardi, che lo veneravano come loro patrono. A lui furono dedicate le chiese di Brosso, Borgo d’Ale, Caluso, Candia, Carrone, Chivasso, Favria (diocesi di Torino), Ribordone (borgata Gabadone), Rivarolo, Scarmagno, Strambino (S. Michele de castro).

Ad esse si devono aggiungere S. Michele de Curseria in Ivrea, S. Michele in castro ad Aglié, San Michele de castro a Baldissero, San Michele di Cortereggio, due San Michele nella pievania di Areglio (Clivolo e Logge), una chiesetta presso Bairo, un’altra a Barbania, un’altra a Caravino, un’altra ancora nella frazione Crotte di Strambino.

A Ivrea, presso il lago omonimo, esisteva il monastero femminile di San Michele del Monte, ivi trasferito da Realizio, territorio di Strambino. Sulla parete destra della chiesa di San Giorgio a Valperga è il grandioso dipinto della storia dell’arcangelo Michele (fine del ‘300) secondo il Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gargano, ripresa da Jacopo de Voragine nella Legenda aurea.

A poco a poco le due componenti della popolazione, quella già assimilata al mondo romano e quella germanica dei “longobardi” si integrarono tra di loro. Questi abbandonarono alcuni aspetti della loro tradizione, relativi per esempio alle sepolture, adottarono il latino rustico degli antichi abitanti ed entrarono pienamente nella comunità cattolica. Quelli finirono per accettare, insieme al dominio militare e politico, le leggi germaniche e altri aspetti della loro cultura, per esempio i nomi propri.

Nelle terre del nord-Italia, in particolare nel Canavese, con l’arrivo dei Longobardi “si consumò un avvicendamento di potere epocale e un rimescolamento etnico, preludio di più radicali cambiamenti destinati a forgiare una nuova era” (Marco Cima, Il Canavese tra età romana e medioevo, p. 85).