“Rinasco, rinasco nel 1850”. Era precisamente il 28 giugno 1850 quando il poeta di origini canavesane Guido Gozzano sintetizzava, scrivendo la poesia “L’amica di nonna Speranza”, la parodia del perbenismo borghese di metà del XIX secolo affrescando la descrizione di interno domestico dolce e malinconico, sotto la quale celava, con ironia, la sua lucida critica sociale, smascherandone riti e ipocrisie. Nello stesso anno, in un’autentica famiglia borghese, affermatasi tra Montanaro e Torino, nasceva Secondo Frola, chiamato Secondo perché aveva un gemello.

Egli sarà ben altra figura rispetto al dolente poeta di Agliè. Forte e deciso, caratterizzato da una solida formazione universitaria (facoltà di Giurisprudenza come il padre ed il nonno), come richiedeva la tradizione famigliare, cui aggiungerà una rilevante passione politica. Un vero borghese, conservatore, ma sensibile alle novità della scienza e della tecnica e capace di immaginare un futuro moderno ed europeo per l’Italia da poco formatasi.

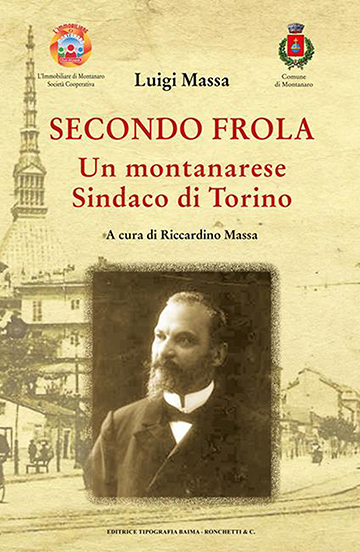

Alla sua carriera politica, con particolare riferimento alla lunga esperienza come sindaco di Torino, è dedicato un saggio, frutto del certosino lavoro di raccolta di materiali originali da parte di Luigi Massa e che, a seguito della sua prematura scomparsa, ha visto la luce grazie all’opera del fratello Riccardino (entrambi i fratelli Massa, peraltro, sono stati sindaci di Montanaro, e dunque “colleghi” del Frola, ndr).

Nasce così “Secondo Frola. Un montanerese Sindaco di Torino” editrice Tipografia Baima – Ronchetti & C. – 2025 Castellamonte. Bella la definizione che l’autore ci dà del protagonista: “moderato, liberale di centro che guardava a sinistra sui temi sociali e verso destra come barriera all’avanzare delle idee socialiste”. Secondo Frola, appena un anno dopo la sua elezione a consigliere provinciale, si candida, con successo, alle elezioni generali del 29 agosto 1882 diventando Deputato del Regno d’Italia.

È questo il periodo del “trasformismo” con quattro governi che si succedono in quattro anni, tutti presieduti da Agostino Depretis. Durante la sua carriera di Deputato fu per due volte Sottosegretario di Stato al Tesoro per brevi periodi e, addirittura per soli 26 giorni (dal 1° al 26 giugno 1898), Ministro delle Poste e dei Telegrafi, sempre in governi presieduti da Antonio di Rudini. Dal giugno del 1900 venne nominato Senatore del Regno.

Dopo lo spostamento della capitale a Firenze nel 1864, Torino aveva attraversato un lungo periodo di crisi con un significativo calo degli abitanti (in un solo anno -14%), e la chiusura di moltissimi uffici pubblici legati alla presenza della corte e di numerose attività commerciali. Era necessario dunque ora, a trent’anni di distanza, ripensare ad uno sviluppo industriale non più solamente basato sulla tradizionale industria tessile, ma orientata sulle moderne attività legate all’industria meccanica, ancora declinata su piccole realtà (“le boite”), molte delle quali costrette a chiudere a causa della crisi di fine Ottocento.

Secondo Frola divenne sindaco di Torino la prima volta il 6 luglio del 1903 e da subito si adoperò per un rafforzamento dello sviluppo industriale della città che, a suo parere, per potersi realizzare, richiedeva la presenza di quattro elementi: i primi due non dipendevano dalla Pubblica Amministrazione, ma dalla realtà torinese, vale a dire una imprenditoria attiva e innovatrice e adeguati capitali per i necessari investimenti. Gli ambiti nei quali, per Frola, erano invece necessarie precise scelte politiche, erano gli altri due, vale a dire la realizzazione di infrastrutture adeguate per sostenere l’attività industriale e la formazione di manodopera specializzata.

Il volume ci presenta quindi, in rapida successione, tutti i campi nei quali la Giunta Frola intervenne nel periodo 1903 – 1909. Durante questi sei intensissimi anni, ecco l’avvio della municipalizzazione dei servizi pubblici essenziali (acqua, luce, trasporti pubblici) che portò ad una significativa diminuzione dei costi per le imprese, l’avvio dell’iter per l’approvazione del nuovo Piano Regolatore, l’approvazione del nuovo regolamento di igiene pubblica e, atto decisamente innovativo, la nascita dell’Istituto case popolari.

Attento, infatti, alle modificazioni del tessuto sociale torinese, favorì la realizzazione di alloggi popolari caratterizzati da un canone ridotto accessibile agli operai e alle loro famiglie. Si spese per la realizzazione del Politecnico e la valorizzazione della scuola superiore di commercio e per quelle del settore professionale. La poliedricità della sua azione vedeva un elemento di unità nel metodo: lavorava in equipe, costituendo commissioni di studio prima di ogni progetto. Era quel metodo della “concertazione”, che oggi pare essere dimenticato, ma che ha permesso al sindaco Frola di raggiungere obiettivi significativi.

Se lo sviluppo industriale fu il primo obiettivo del sindaco, non mancò l’attenzione al mondo della cultura e dello spettacolo: partì infatti nel 1904 il progetto di ristrutturazione del Teatro Regio e grande fu l’interesse per la nascente industria cinematografica che portò Torino, nel 1915, ad avere 68 sale cinematografiche contro le 48 di Roma e le 40 di Milano. Nell’aprile del 1909 la Giunta Frola cadde definitivamente, certamente per il problema dell’ampliamento della cinta daziaria ma, soprattutto, per le divisioni acuitesi all’interno del gruppo liberale ed il venir meno dell’appoggio dei giolittiani.

Secondo Frola fu ancora richiamato al ruolo di primo cittadino a Torino nell’ottobre del 1917, in una città nella quale, a causa della guerra, risultava difficile l’approvvigionamento di farina e di pane e sulla quale stava per abbattersi l’epidemia di Spagnola senza contare, successivamente, l’ondata di reduci dopo la conclusione del conflitto. Ma erano ormai alle porte le elezioni politiche del novembre del 1919 e, con esse, il crollo dei liberali, tanto che Secondo Frola, comunque primo eletto tra i liberali, venne surclassato dal figlio, Francesco, eletto tra i socialisti con il quadruplo dei voti del padre. Il 24 novembre 1919 Frola si dimise da sindaco di Torino anche se venne ancora eletto come consigliere nelle elezioni amministrative del 1920. Ormai stava per cominciare, e non solo per Torino, una storia del tutto diversa con l’agonia dello stato liberale e l’avvento del fascismo.

L’ultimo capitolo del saggio, non a caso intitolato “Il tramonto e l’epilogo”, ci porta direttamente al 4 marzo 1929, giorno della morte di Secondo Frola e al giorno successivo, a Montanaro, dove si svolsero i suoi funerali che lui avrebbe voluto “… modestissimi, senza discorsi e senza esteriorità ufficiali” … e dove, invece, come recita l’autore, “il Fascio imperante… dispiegò tutta la sua prorompente liturgia” strumentalizzandone l’operato.