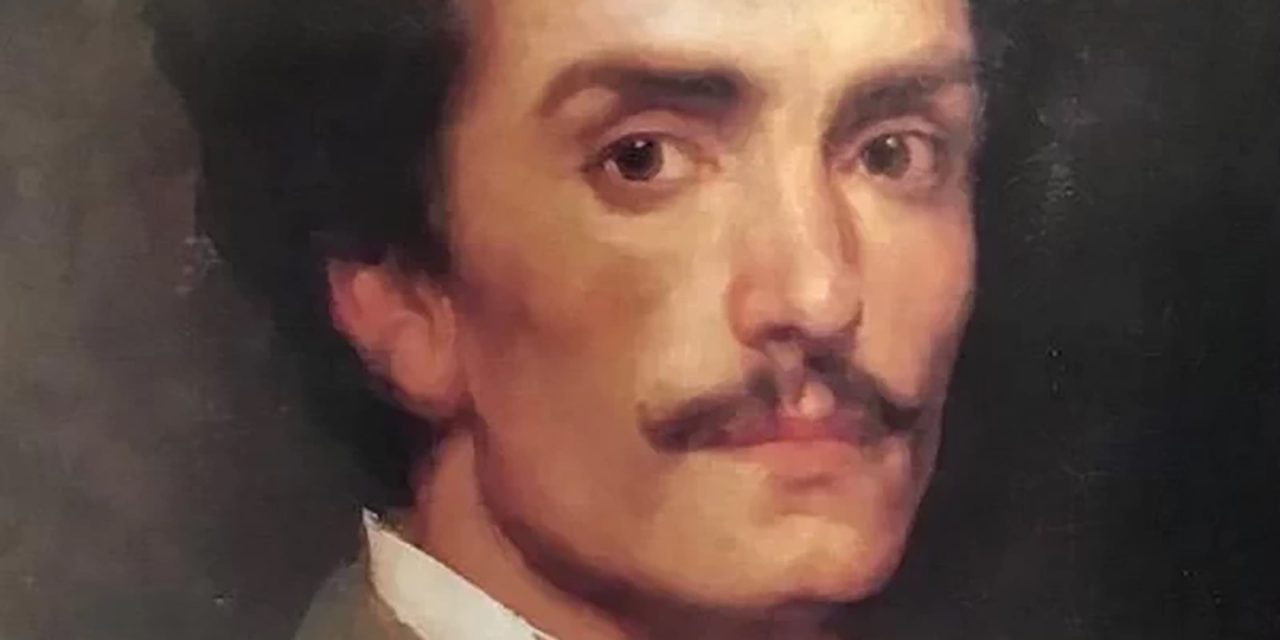

La rivalutazione della pittura della seconda metà dell’Ottocento ha riportato in auge la produzione artistica di Demetrio Cosola; nacque a Saronsella, frazione di San Sebastiano da Po, il 22 settembre 1851 da Luigi e da Rosa Capello. Nel 1858 la famiglia si trasferì a Chivasso in Via Torino 48. Nel 1868 si iscrisse all’Istituto Tecnico di Torino ma nel 1869, dopo essere stato introdotto alle tecniche pittoriche da Bartolomeo Ardy, entrò all’Accademia Albertina e divenne allievo di Enrico Gamba per il disegno, di Andrea Gastaldi e Alberto Maso Gilli per la pittura e di Giovanni Tamone per la scultura: “uscì dall’Accademia trionfalmente, dopo aver guadagnato il primo premio del concorso triennale di L. 500. Si dedicò quasi esclusivamente al quadro di genere e al paesaggio. Nel primo s’ispirò un sentimento di triste mestizia, pigliando i suoi soggetti fra l’espressioni dolorose della vita, tra la poesia del pianto e delle sofferenze dei buoni e degli innocenti” (A. Stella, 1892).

In quegli anni conobbe Antonio Fontanesi, insegnante nella stessa Accademia, che lo introdusse negli ambienti artistici. Cosola fu un pittore prolifico: realizzò circa 200 paesaggi, altrettanti ritratti e un centinaio di quadri di vario genere, per la maggior parte sparsi in collezioni private. Espose prevalentemente alla Società promotrice delle Belle arti e al Circolo degli Artisti di Torino. Inizialmente associato alla corrente dei paesisti torinesi, è considerato uno dei principali esponenti del verismo; si distinse per l’uso brillante del colore e per l’attenzione nella rappresentazione di soggetti nella loro quotidianità: “di carattere piuttosto riservato e triste, cantò con la sua tavolozza temi idilliaci semplici e aggraziati: i bimbi, la famiglia, la vita degli umili” (C. Fiore, 1951).

Il suo esordio avvenne nel 1870 alla Promotrice, ove espose “Mattino” con lo pseudonimo di Camillo Borghesi; nel 1873 espose “All’acquasantino” che fu acquistato dalla Duchessa di Genova e che fu riprodotto in litografia da Francesco Gonin nell’album celebrativo dell’esposizione.

Nel 1880, sempre alla Promotrice, espose il dipinto a olio su tela “Visita alla piccola morta”. L’opera verista, di forte impatto emotivo e che ispirò un sonetto di Edmondo De Amicis, “mette in risalto le figure dei bambini e delle fanciulle compostamente disposte intorno al letto: partecipi e contemporaneamente atteggiate a una serena adesione al doloroso evento. […] Dal fondo in penombra emerge in primo piano l’insieme di rappresentazione dove la luce accende il lenzuolo e il vestito della piccola morta” (A. Mistrangelo, 2001). Durante il servizio alle armi, che svolse nei Bersaglieri, eseguì numerosi bozzetti e dipinti ad olio aventi ad oggetto scene di vita militare, tra cui “In marcia”, “Barbiere al campo”, “Soldati al campo” e “La toeletta dei bersaglieri al campo” che nel 1881 fu esposto all’Esposizione nazionale di Belle Arti di Milano.

Nel 1883 fu nominato all’Accademia Albertina quale assistente alla cattedra di Pittura di Andrea Gastaldi e, dopo la morte del Gastaldi, di Pier Celestino Gilardi. Ma l’ambiente torinese non rappresentava solo un luogo di lavoro: “Cosola amava frequentare i circoli artistici e culturali, i rinomati caffè della Torino di fine dell’Ottocento e giocare a biliardo” (A. Mistrangelo, 2001).

Nel 1884 fu nominato componente della Commissione accettazione e collocamento della sezione Pittura all’Esposizione generale italiana. Nel 1891 contribuì, per la Festa dei fiori di Carnevale, a trasformare gli ambienti del Circolo degli Artisti in giardini e serre, insieme a vari artisti, tra i quali lo scultore Leonardo Bistolfi e il pittore Lorenzo Delleani.

Presso la Galleria civica di arte moderna e contemporanea di Torino sono esposti i dipinti a olio “Giardino” del 1879, “Sponde del Po” del 1881, “Studio di nudo” del 1890, “Pascolo” (non datato) e “Il dettato” del 1891: l’opera, di grandi dimensioni (185 x 95 cm) e realizzata a pastello su tavola al fine di rendere chiara ed immediata la scena e valorizzarne il rapporto tra luce e colore, mostra le scolare riprese da una prospettiva leggermente rialzata intente a trascrivere sui propri quaderni il dettato della maestra, defilata sullo sfondo, con un atteggiamento autorevole e materno, vicino alla cartina di un’Italia che presidia l’istruzione dei propri cittadini: “una situazione che sottolinea le conquiste della società civile e […] che celebra l’istituto dell’istruzione obbligatoria gratuita” (A. Mistrangelo, 2001).

Altre opere di rilievo del Cosola si trovano presso il Municipio di Chivasso. “Ritratto del padre” e “Ritratto della madre” sono del 1875; il “Ritratto di Giuseppe Basso” rende onore al famoso fisico sperimentale e didatta nativo di Chivasso. Ma l’opera di maggior impatto visivo è certamente “La vaccinazione”, un pastello su tavola di grande formato (150 x 240 cm) che fu esposto alla Promotrice nel 1894.

Oltre al valore artistico, l’opera ha un significato storico e sociale: Chivasso fu uno tra i primi comuni a istituire in Piemonte la vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo. La scena, armonica e dai colori tenui, è rappresentata in una stanza semplice e spoglia ed è permeata di un forte realismo, anche in relazione alle conquiste della società civile in corso in quegli anni. La luce entra da una finestra laterale e illumina gli abiti dei presenti, facendo risaltare i volti delle donne e la loro dolcezza; sulla parete di fondo, un ritratto di Re Umberto presidia la salute dei cittadini del Regno. Dell’opera ne esiste una versione, a olio su tela e di formato ridotto, realizzata per Giuseppe Berruti che si trova presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Nel 1895, Demetrio Cosola espose, sempre alla Promotrice, “Dolori inattesi”, un’altra opera a pastello di grosse dimensioni (105 x 80 cm); ma repentina e inattesa, proprio mentre la sua carriera pareva essere in ascesa, fu la sua scomparsa. Morì infatti a Chivasso il 27 febbraio 1895 a causa di una polmonite, forse contratta durante l’allestimento delle sale dei Circolo degli Artisti per il Carnevale.