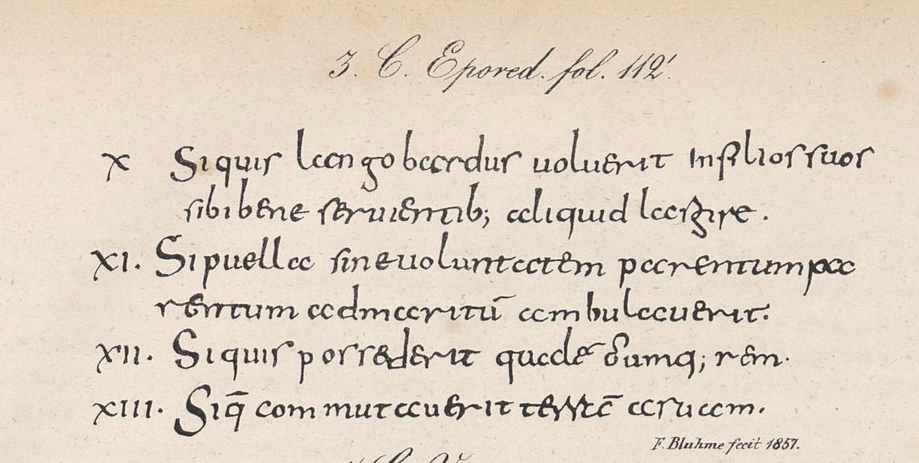

Foto: In questo disegno calligrafico del 1857 il giurista e storico del diritto Friedrich Bluhme (1797-1874)

riprodusse una pagina del manoscritto di Ivrea, Biblioteca Capitolare, XXXIV [5], f. 112r. Il codice, confezionato negli anni 825-850 ca., contiene una raccolta di leggi longobarde e carolingie. Il disegno fu pubblicato nel tomo IV (Leges Langobardorum) della collezione di Leges dei ‘Monumenta Germaniae Historica’ (Hannover 1868, Tavola III), edito da Georg Heinrich Pertz.

(segue dal numero del 25 settembre 2025)

La sollecitudine con cui Lotario provvede nell’825 all’istituzione di una serie di sedi scolastiche per il regno italico non nasce dal nulla, ma si inscrive in un programma politico ed ecclesiastico che si stava concretizzando da alcuni anni nell’impero carolingio.

Nell’822, infatti, ad Attigny, nelle Ardenne, si era celebrata una sinodo presieduta all’imperatore Ludovico, i cui articoli erano quasi tutti dedicati al problema dell’insegnamento e delle scuole: già in quell’occasione l’autorità confessava di non avere prestato sufficiente attenzione all’educazione. E anche in quel documento, come poi sarà nel Capitolare Olonense di tre anni più tardi, si insisteva sulla doctrina, e sul suo effetto benefico, specialmente se congiunto alla predicazione sacerdotale: “Dal momento che è indubitabile – prescrive il secondo articolo della sinodo – che la salvezza del popolo risiede nell’insegnamento e nella predicazione, e che soltanto i dotti possono promuovere quest’ultima nelle modalità convenienti, è necessario che tale disposizione si ritrovi applicata in ciascuna delle sedi episcopali individualmente”.

E poi, nell’articolo successivo, a proposito della formazione degli ecclesiastici: “Vogliamo dunque migliorare in tutto e per tutto e scrupolosamente le scuole, di cui finora ci siamo occupati meno di quanto avremmo dovuto (Scolas itaque, de quibus hactenus minus studiosi fuimus quam debueramus, omnino studiosissime emendare cupimus), in maniera tale che a ogni uomo, indipendentemente dall’età, che si forma per questo fine, per essere promosso a qualche livello all’interno della chiesa, siano assegnati una sede definita e un maestro adeguato (locum denominatum et magistrum congruum habeat)”. Risulta chiaro, pertanto, che sia Ludovico sia Lotario consideravano prioritario recuperare una pratica didattica capace di apportare il massimo beneficio, grazie a una rete di centri che coprisse tutto il territorio imperiale.

Nel quadro del regno d’Italia (ossia la parte settentrionale della penisola e tutta la Toscana), Ivrea compare come sede autonoma per più ragioni, geopolitiche e culturali. Ma un motivo fondamentale, di carattere pratico, deve certamente essere stato la capacità della diocesi eporediese di garantire i mezzi necessari per una efficace doctrina: libri e uomini dotti. “Nella rinascita carolingia Ivrea sembra guadagnare un rango europeo”, ha scritto Mirella Ferrari, indagando la consistenza dei fondi della Biblioteca Capitolare: una trentina di codici manoscritti conservati a Ivrea risale al IX secolo; molti sono importati da un versante o dall’altro delle Alpi, ma almeno cinque si realizzarono in loco durante quella centuria.

Il numero complessivo è straordinario, soprattutto se paragonato con quello di altri fondi: la Biblioteca della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano possiede tre codici del IX secolo, la Capitolare di Monza una decina, del monastero padano di Bobbio (lo scriptorium più importante dell’Italia settentrionale) sopravvivono circa sessanta dello stesso periodo. Tra l’altro, risale al secondo quarto del IX secolo, confezionata in area pavese o lombarda, una raccolta di leggi longobarde e imperiali, conservata appunto nella Biblioteca Capitolare di Ivrea (XXXIV [5]), in cui compaiono anche le disposizioni di Corteleona, con la famosa menzione del centro canavesano e del suo vescovo (f. 54r).

Si tratta di un manoscritto importante, sia per lo studio della legislazione germanica sia per la tradizione dei capitolari carolingi, di cui è uno dei pochi testimoni superstiti. In esso il toponimo compare nella forma Eporegia, che verosimilmente è quella adottata dalla cancelleria reale, mentre in altri due manoscritti che contengono lo stesso Capitolare (Modena, Archivio Capito-lare, O.I.2, f. 179v e Forschungsbibliothek Gotha, Memb. I 84, f. 407r), la forma è Eboreia, forse più vicina al parlato, indubbiamente prossima all’esito tardivo “Ivrea”.

Dopo la morte di Ludovico il Pio (840), Lotario non tardò a manifestare il desiderio di rinforzare la propria linea ereditaria, associando al trono suo figlio Ludovico II. Questi, che nell’844 si trovava a Bologna, venuto a sapere dell’elezione del papa Sergio II, si diresse verso Roma accompagnato dall’esercito e da una delegazione di ecclesiastici e di vassalli, con l’intenzione di ottenere la sottomissione e la fedeltà del nuovo pontefice. Sergio accolse Ludovico e lo consacrò “re dei Longobardi”, ma si rifiutò fermamente di sottomettersi alla sua persona: l’unica autorità a cui si rinnovava l’obbedienza era quella dell’imperatore Lotario.

Secondo il cronista dell’avvenimento, Anastasio il Bibliotecario – personaggio di eccezionale cultura ed erudizione per quell’epoca, biografo di vari pontefici e spettatore della discussione – nessun argomento dei delegati del re fu superiore a quelli di Sergio, il cui discorso e la cui prudenza stemperarono le irose pretese degli interlocutori.

È significativo che lo stesso Anastasio, menzionando gli ecclesiastici che avevano accompagnato Ludovico a Roma, ricordi per nome ventidue vescovi, prima di scrivere et caeteri (“più tutti gli altri”): all’inizio dell’elenco, dopo Gregorio di Ravenna e Angelberto di Milano, il terzo presule ricordato è Giuseppe, vescovo di Ivrea, noto per essere stato anche abate della Novalesa; il sesto è Norgaudo, vescovo di Vercelli, e più avanti nella lista compare anche Odel-verto, vescovo di Acqui (in totale tre ecclesiastici del Piemonte). La presenza di Giuseppe e la sua posizione all’interno della lista costituiscono un segno ulteriore del legame politico tra la diocesi di Ivrea e l’amministrazione del regno d’Italia a guida dei sovrani carolingi.

Per onorare i programmi didattici dell’amministrazione, come in ogni tempo, la figura centrale è quella del maestro. È motivo di stupore osservare come agli inizi del IX secolo le sorti della tradizione culturale e religiosa dell’Occidente fossero nelle mani di un ridotto numero di personalità, forti di una formazione che oggi si direbbe “internazionale” e provenienti dalle più svariate latitudini europee: Benedetto d’Aniane, per esempio, era un nobile di origine visigota (al secolo si chiamava Witiza), divenuto poi riformatore della chiesa franca e principale difensore dell’ortodossia, contro l’eresia adozionista propugnata dai vescovi Elipando di Toledo e Félix di Urgel.

Ma Benedetto fu anche un profondo conoscitore della chiesa italica, tanto da essere chiamato, nell’817, a dirigere l’abbazia della Novalesa. La fama della cultura e del magistero dell’irlandese Dungal doveva essere eccezionale, non soltanto per meritare l’affidamento dello studio di Pavia, secondo la notizia del Capitolare Olonense (in cui è l’unico maestro citato), ma anche per essere il protagonista di un dibattito teologico a proposito dell’iconoclastia.

Proprio in quel tempo di discussioni e di aspirazioni riformatrici, il Capitolo di Corteleona è espressione di una nuova concezione del rapporto tra politica e tradizione, basata su una parola d’ordine antica ma con accezione innovativa: la doctrina.

Se Ludovico, sin da quando era re d’Aquitania, aveva sostenuto il programma di riforma monastica di Benedetto d’Aniane, Lotario sembra invece essere più influenzato da un gruppo di intellettuali e scrittori, quasi tutti antichi allievi di Alcuino di York (735-804) e in qualche modo eredi della sua impostazione. Alcuino non fu soltanto il personaggio più emblematico del rinascimento carolingio, ma fu anche il primo assertore della missione politica della cultura, al servizio del potere – non per assecondarlo, bensì per orientarlo secondo i principî della fede cristiana e della razionalità della tradizione classica. Sulla base di questo orientamento, non è infondato pensare che anche l’allora vescovo di Ivrea, corrispondendo a questo profilo intellettuale, fosse stato scelto per essere la guida dello studium eporediese.

Le conseguenze dell’ordinanza di Corteleona dovettero essere certamente positive per Ivrea, giacché permisero a una sede episcopale culturalmente già attiva di consolidare la propria autonomia e incrementare la produzione di codici manoscritti (intesi non soltanto come esemplari di biblioteca o di uso liturgico, ma anche quali strumenti didattici necessari alla scuola locale; “libri di testo”, si direbbero oggi). Al pari di Pavia, pertanto, anche Ivrea può vantare una storia culturale illustre, in cui le scelte delle istituzioni carolingie permettono di intravvedere lo sviluppo successivo, fino allo splendore dei tempi dei vescovi Warmondo e Ogerio.