(Susanna Porrino)

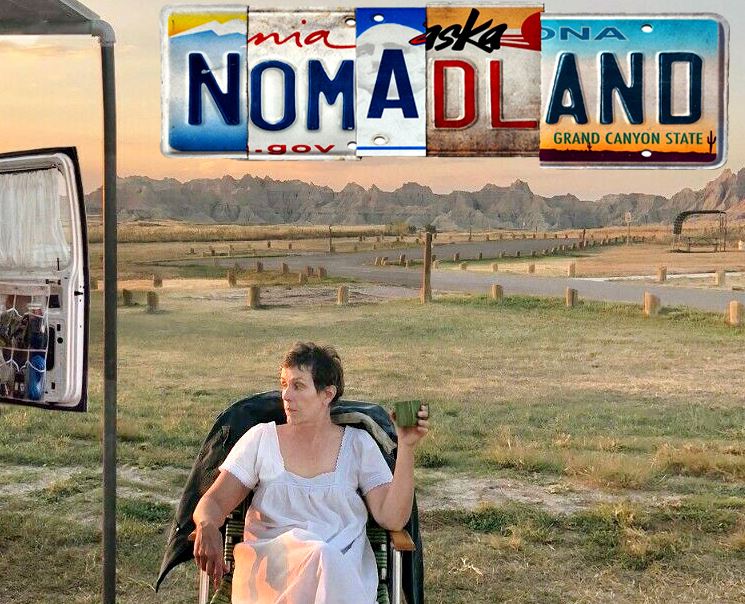

Pur non riconoscendomi come particolarmente appassionata di cinema, in questi giorni ho seguito con discreto interesse le vicende legate al mondo hollywoodiano, dalle accuse di razzismo e discriminazione alla giuria dei Golden Globes (imputata di non aver mai accolto al suo interno giornalisti di colore) alla vittoria agli oscar del film drammatico Nomadland; la storia di un’evasione dalle logiche consumistiche e materialistiche del mondo in cui viviamo, liberato dal superfluo e arricchito dalla scoperta di ciò che è realmente essenziale.

Proprio l’enorme successo che questo film ha riscosso dice molto dell’uomo del nostro tempo. Nel mondo antico, il teatro aveva una sola regola: porre una distanza tra sé e la realtà presente. Il turbamento e l’angoscia che conseguivano dal vedere portate in scena storie o problematiche a cui gli uomini della Grecia o della Roma classica assistevano ogni giorno doveva essere filtrato attraverso narrazioni che si collocassero in tempi e luoghi lontanissimi, o attenuato dalla patina della comicità; poeti e scrittori dovevano saper sublimare nelle proprie opere i sentimenti e le pulsioni del mondo presente, eliminando però quella carica esplosiva e rivoluzionaria che li avrebbe altrimenti accompagnati.

Anche il nostro cinema comprende e sublima i bisogni più profondi dell’uomo moderno; ma ad oggi la distanza è presente non nelle trame, quanto negli occhi di chi guarda. Film come “Nomadland”, “L’attimo fuggente”, “Into the wild”, stimolano e coltivano il desiderio moderno di scuotersi di dosso il peso di uno stile di vita che educa ad un flusso continuo di desideri che non trova né pace né soddisfazioni; eppure, il torpore e la paura di esplorare realtà che non si conoscono finiscono per trasformare la volontà di cambiamento in una malinconica nostalgia, che trova sfogo ed espressione limitatamente ad un paio di ore di visione.

Dipingiamo con l’arte la realtà in cui vorremmo vivere; e, curiosamente, questi meccanismi si stanno diffondendo anche in tutte quelle realtà virtuali e televisive che – al pari del cinema, ma diversamente da esso – rappresentano modelli chiusi ed offuscati della vita reale. Paradossalmente, poniamo una così grande energia e sforzo nel perfezionamento di questi mondi fittizi in ogni loro dettaglio da dimenticare l’urgenza di cambiare la realtà prima che le sue rappresentazioni.

La polemica riguardante i Golden Globes ha certamente una base legittima, ma dovrebbe essere accompagnata da altre domande: il problema è solo la rappresentazione di un gruppo poco inclusivo ed aperto alle minoranze, o piuttosto l’esistenza di una realtà che di per sé fatica ancora a non porre discriminazioni di alcun genere? Forse si può parlare di politiche paritarie in una società in cui vigono sistemi come le quote rosa e l’obbligo di inserire in ogni film almeno un esponente di ogni etnia; ma la si può definire una società realmente libera da ogni mentalità discriminatoria?

Lo stesso si può dire di quelle opere, cinematografiche o letterarie, a cui in passato è stata mossa l’accusa di trasmettere messaggi sbagliati: hanno alimentato una cultura sessista e discriminatoria, o ne sono stato il frutto?

La questione non è negare la legittimità e l’importanza delle iniziative prese in questi e in altri contesti, ma riportare al centro il dovere dell’uomo di re-imparare a curare la vita dall’interno, e non solo nelle sue fittizie e luccicanti forme di rappresentazione. Le norme e le direttive imposte possono contribuire a disegnare una realtà accogliente, ma le uniche forme di inclusività autentica nascono da dialoghi che possono e devono durare vite intere.

Siamo una società che ha imparato a porre una giusta e motivata attenzione all’amore e al rapporto con sé stessi, ma che nel fare ciò troppo spesso ha dimenticato l’importanza con cui nelle relazioni, e non solo nella solitudine, l’uomo cresce e matura anche nella propria capacità di comprensione di sé. L’accettazione del diverso nasce dall’incontro quotidiano con ciò che contraddice e mette in dubbio le nostre idee; e certo ciò non può avvenire quando le relazioni vengono basate, anziché su uno scambio di voci, su un accalcarsi di monologhi che rifugge la comprensione dell’altro.

Non basta cambiare i contenuti, arricchire la propaganda, strumentalizzare le vicende: essa deve essere lo strumento, e non il fine, con cui diventare consapevoli di quanto ancora abbiamo bisogno di cambiare e maturare.