Sap 9, 13-18

Dal libro della Sapienza.

Quale, uomo può conoscere il volere di Dio?

Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?

I ragionamenti dei mortali sono timidi

e incerte le nostre riflessioni,

perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima

e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.

A stento immaginiamo le cose della terra,

scopriamo con fatica quelle a portata di mano;

ma chi ha investigato le cose del cielo?

Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,

se tu non gli avessi dato la sapienza

e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?

Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;

gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito

e furono salvati per mezzo della sapienza”.

Sal. 89

RIT: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,

quando dici: “Ritornate, figli dell’uomo”.

Mille anni, ai tuoi occhi,

sono come il giorno di ieri che è passato,

come un turno di veglia nella notte.

RIT: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Tu li sommergi:

sono come un sogno al mattino,

come l’erba che germoglia;

al mattino fiorisce e germoglia,

alla sera è falciata e secca.

RIT: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Insegnaci a contare i nostri giorni

E acquisteremo un cuore saggio.

Ritorna, Signore: fino a quando?

Abbi pietà dei tuoi servi!

RIT: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Saziaci al mattino con il tuo amore:

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:

rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,

l’opera delle nostre mani rendi salda.

RIT: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Fm 1, 9-10. 12-17

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Filemone.

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore.

Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario.

Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore.

Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso.

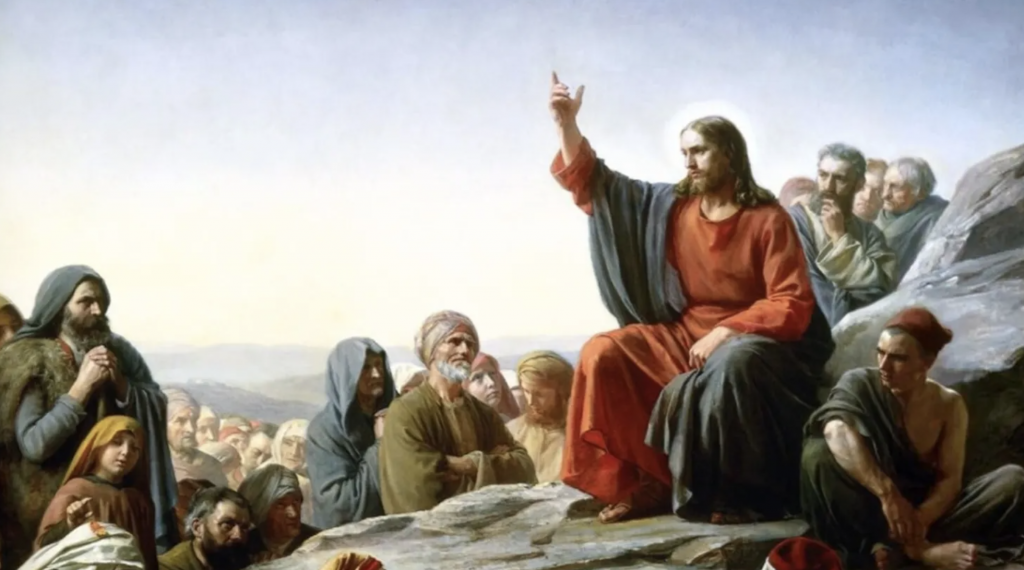

Lc 14, 25-33

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:

“Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo”.

***

UN PENSIERO SULLA PAROLA, A CURA DELLA PROF. ELISABETTA ACIDE

Se leggiamo il Libro della Sapienza siamo consapevoli che l’autore, che pur scrive in greco alessandrino, è a conoscenza del pensiero giudaico, di cui il libro riverbera la logica.

Premessa importante, così come è bene osservare che, se l’autore è identificato come Salomone, il pensiero che emerge non è sicuramente quello del X secolo A. C.

Se dunque il pensiero ellenistico è “riflesso”, la fede giudaica ne risulta impregnata, come “logica” del Dio unico, re dell’universo, onnipotente e onnisciente.

Emerge allora la Sapienza come “virtù” e come “persona”, che guida e conduce alla “vita eterna” i giusti che non saranno delusi, che troveranno nella fiduciosa attesa, quella “condivisione” alla sapienza eterna.

Persi in ragionamenti umani “timidi ed incerti” (prima lettura), gli uomini fanno fatica a “immaginare che cosa vuole il Signore”.

Tra immanenza e trascendenza: ecco l’uomo.

L’uomo che “fatica”, ma che non rinuncia all’arroganza, che “investiga ed immagina”, cercando di afferrare ciò che non è “comprensibile”.

Ma il libro della Sapienza offre una “risposta” a coloro che “cercano” il volto di Dio; seppur piccolo e insignificante, quell’uomo è accompagnato nel percorso sapienziale, in un percorso che è “spirituale”, che “innalza”: “Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?” (cfr.9,17).

Sorge allora una “intuizione” per ogni persona, oltre il tempo, la cultura: la Sapienza di Dio è la “protagonista” della storia, “nella” storia, quella che “salva” che “fa conoscere” i “retti sentieri”.

Sapienza è così grande, che non è “afferrabile” dall’uomo, ma solo “percepibile” e solo vivendo in quell’amore sapiente, può trovare accoglienza e vita.

Il cuore dell’uomo è “progettato” per “accogliere” lo spirito di Dio.

Non solo “corpo” e “anima” come il pensiero greco, allora la persona è anche “spirito”, esistenza piena nelle sue relazioni, come quell’ “immagine e somiglianza” fin dalla creazione del mondo.

“Retto sentiero” e “retto amore” (Vangelo).

Perché per “seguire Gesù” non basta “camminare”, occorre “amare” e quell’amore è “croce”.

Porta stretta, salita al monte, invitati e ultimi posti… il tema è la salvezza, la salvezza attesa, che è un cammino, che è gratuità, che è libera accoglienza, che è Amore del Padre e Misericordia.

Cammina e guarda Gesù, si volta e fissa la folla… e parla…

Alcune “condizioni”.

Non sono una novità; l’evangelista Luca le aveva già menzionate ed indicate in brani precedenti: le “condizioni” del discepolato.

Non è un maestro come gli altri, Gesù, è un maestro che legge e guarda i cuori, dunque sa molto bene di che cosa l’uomo ha bisogno, quali parole occorre ripetere e sottolineare.

E voltandosi verso quella folla, mostra il suo volto di maestro e parla ancora: l’amore di Dio è “gratuito”, non “si merita”, non è quello dei “posti assegnati”…

Dio non “commercia” il suo amore, non cede a baratti, non mette sulla bilancia amore e opere buone, non è un “esattore”.

Sta camminando Gesù e con Lui camminano le folle… diremmo noi, sono sinodo.

Aveva fiducia in quella folla, Gesù, lo avevano ascoltato, avevano mangiato con Lui, aveva parlato, stanno camminando… ma forse la “logica del discepolato” ancora non è così chiara.

Dio dona l’amore, dona la figliolanza, dona la fratellanza, senza nulla chiedere in cambio.

Dio è uno che dà.

E che cosa ci chiede?

Di accogliere l’amore e di vivere l’amore.

Il discepolo è uno che ama, non odia.

L’uso del linguaggio aramaico di quella parola “odio” è importante per comprendere la richiesta di Gesù.

Vero che noi leggiamo che Dio ha una “sin’ah” una “avversione” che tradotto con le lettere ebraiche è interpretabile come un “odio”, ma è bene ricordare che secondo la tradizione ebraica le lettere ebraiche se usate da Dio hanno anche il potere di creare, di rinnovare, di purificare.

Gli antichi ebrei, certamente, per generazioni, hanno meditato sul proprio alfabeto con quelle 22 lettere che combinate assieme sono in grado di produrre concetti che, quando alle origini furono espressi per la prima volta da Dio con una specifica volontà, portarono a creare (fonte per note sull’alfabeto ebraico Alessandro Conti Puorger).

Odio allora non come quello del cuore dei malvagi, ma come desiderio di ”creare e condurre al bene” .

Atto di Dio per far “ri-cominciare” la storia.

Amare è “fare spazio” non esclusivo al nostro “io”.

Non è rinunciare ad amare qualcuno, ma sapere che si può amare tutti.

Padre e madre, fratelli e sorelle, amici e nemici… tutti in Dio.

Un discepolo che ama e proprio perché ama, si carica della croce, la porta, non come un “trofeo”, ma come “accessorio” dell’amore.

Amore infinito per l’Infinito che comprende l’amore “finito” per il “finito”.

Amore che non “esclude”, ma che penetra.

Quella “croce” è diversa per ciascuno… ma per tutti è faticosa e pesante… ma è “per ciascuno”, per noi, perché la possiamo portare, sollevare, amare…

La croce dell’io, dell’egoismo, delle angosce, della fatica con il prossimo, della sofferenza, dei limiti…

“Portarla” è non farsi schiacciare da quella croce.

Accoglierla e comprenderla.

Non è un “invito” all’odio, ma un invito all’amore.

Non c’è spazio per l’odio nel cuore di Dio e anche nel nostro dobbiamo “fare spazio” all’amore.

Quell’amore che non “esclude” padre, madre, fratello o sorella… ma ama Dio nel padre, nella madre, nei fratelli, nelle sorelle.

Quell’amore “con tutta l’anima, la mente e le forze” (cfr. Dt 6,15) che è fedeltà a Dio ed agli altri, che è il “di più” che possiamo dare, che è “più” di ciò che pensiamo di “meritare”.

Totalità di amore, non “esclusività” di amore.

Dio ci chiede di superare le barriere del nostro umano egoismo e contrapporre a quell’odio (che è personalismo vantaggioso, amore personale di comodo e di interesse) l’amore totale e disinteressato che non “sceglie”, ma che “comprende”.

Amore onnicomprensivo.

Perché il nostro cuore è “capace” di amare e chi ama non sa farlo “a fette”, “a porzioni”, “a tempo”, chi ama, ama con le “fondamenta” sicure, come quelle pensate per costruire la torre.

Chi ama “si siede” come quel progettista e “fonda” quell’amore che è vita, dono, dignità… per diventare “torre”, non per svettare sugli altri, ma per “stare in piedi”, discepolo di quell’amore.

Chi ama “discerne” (parola molto bella ma anche forse ancora usata in modo improprio), sa “soppesare” con l’aiuto dello Spirito come procedere. Come quel re…

Un esercito sterminato da affrontare… con pochi uomini…

Che cosa fare?

Chiedere la pace, costruire la propria vita alla luce dell’amore.

E allora, ecco la condizione:

“Ognuno di voi, che non si allontana da tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo”.

La “rinuncia” è la vera forza dell’amore.

Non perché il resto non serve, ma perché se ho il cuore già colmo di “cose” non ho altro spazio per amare.

Se non ho “nulla” sono libero, non devo “difendere” il mio spazio, il mio territorio, le mie “cose”, i miei “affetti”…

E allora la “sapienza” è diventare “poveri” per vivere la ricchezza dell’Amore di Dio.

Il cristiano è uno che ama.